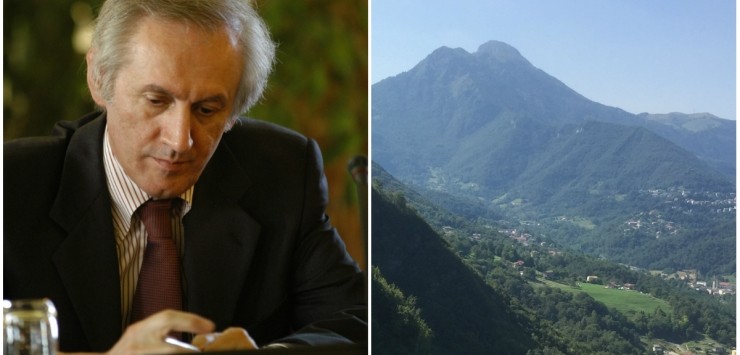

Con questo primo intervento Giuseppe Zois inaugura la sua rubrica “Terra delle radici” con la quale racconterà storie di “gente semplice, laboriosa, che al mattino si alza presto, si mette in viaggio per lavorare e resta attaccata al proprio paese a costo di grandi sacrifici”.

Cari lettori, ogni inizio è sempre in salita, perché non si sa mai bene da quale parte cominciare, se la imbroccheremo oppure no. I maestri di una volta facevano crescere con l’ossessione del “finire fuori tema”, un rischio che poi ti rimane addosso a vita. Ma un “perché” deve pur essere spiegato: e, dunque, eccomi qui.

Ho accettato il cortese invito del direttore di questa audace scommessa che si chiama “La Voce delle Valli” perché credo da sempre nell’importanza e nell’utilità di una molteplicità di voci. Più voci ci sono, meglio è per la comunicazione: nasce un pluralismo vero ed è un considerevole vantaggio portato dai “social”, una scommessa chiamata ad una prova di maturità. “La Voce delle Valli” è giovane ma ha già dimostrato personalità e carattere, a partire dal coraggio di esserci. È bene che le voci siano tante e diventino un bel coro: occasione preziosa per far discutere, riflettere e crescere. Il confronto, nel rispetto, giova sempre: allarga la prospettiva, è una prova di maturità.

Ho risposto sì alle sollecitazioni di Marco Locatelli per aggiungere una voce e per farlo dalla mia terra sulla mia terra, sentendomi in casa anche se ancora non stanziale.

Può succedere, curiosamente, in quest’epoca di globalizzazione a oltranza che si sappia tutto di ciò che accade lontano da noi e che rimaniamo all’oscuro di persone e fatti di casa nostra, oppure che viaggiamo in ogni continente e ignoriamo storia e geografia dei nostri paesi. Di più: a uno che fa il giornalista da mezzo secolo, come me, può capitare di essere in uno, dieci, cento posti della terra, di dover raccontare uomini e storie d’ogni dove e, al tempo stesso, di essere uno “sradicato”. E cioè: uno che non è più di qua né di là.

È una condizione che hanno vissuto molti delle nostre valli, costretti in passato (e ancor oggi, purtroppo) a far le valigie ed emigrare. Si ritrovavano – e si ritrovano – a non essere più né italiani né svizzeri o francesi o americani, che sono stati i nostri scali preferiti, dove ci si recava, contratto in mano, sennò si era trattati da clandestini e rispediti a casa. Oltre San Gottardo si era bollati come “Cinkali”; poi, rientrando in patria, si era stranieri, chiamati “gli svizzeri” o “i francesi”, ecc. in base a dove ci si stabiliva.

Sentirsi a casa e poter dire quel che si pensa, in libertà: molti dei nostri emigranti che hanno provato la fatica di inserirsi in un “altrove” sanno qual è l’amaro costo di umiliazioni, costretti spesso a mordersi la lingua. Adesso di parole ne corrono anche troppe, sdoganate dall’obbligo di due condizioni fondamentali: l’essenzialità in mezzo a troppe chiacchiere e il rispetto davanti alla mancanza di educazione. Ci sono tante storie di impegno civile, sociale, solidale che meritano di essere fatte conoscere, donne e uomini di buona volontà che si prodigano per gli altri, per la comunità, per il benessere di tutti, per il progresso

In una società in cui la fanno da padroni i disonesti, gli incoerenti e i ciarlatani e dove l’unico metro per giudicare pare essere la visibilità, continuo a rimanere affascinato dalla gente semplice, laboriosa, che al mattino si alza presto, si mette in viaggio per lavorare e resta attaccata al proprio paese a costo di grandi sacrifici. È su questi silenziosi costruttori di nuove frontiere – di ieri, di oggi e di domani – che voglio puntare l’obiettivo. Ciò non significa chiudere gli occhi sui problemi e sull’urgenza di risolverli, anzi: è necessario far fronte comune per andare avanti. Anzi, vorrei essere come il signor Palomar, il riservato personaggio inventato da Italo Calvino, meticoloso nell’osservare gli avvenimenti, per poi coglierne il senso e cercare di capire i segni dei tempi.