Nell’Archivio giudiziario criminale di Padova è conservata la sentenza di condanna a morte a carico di “Andrea Groto, figlio del quondam Bertolin, prete da Gandin bergamasco” colpevole di vari furti sacrileghi, uno dei quali compiuto ai danni della chiesa di Ascensione (Costa Serina) assieme al compare Alessandro Grumello, suo compaesano, in una notte imprecisata della primavera del 1587.

Il Groto, all’epoca parroco di Aviatico, venuto a sapere che la chiesa e la sagrestia di Ascensione erano munite di una serratura non molto robusta, vi si recò in sopralluogo con il Grumello “per far esperientia se con un rampino potevano aprire la detta porta, et apertala si partirono aspettando altro tempo e meglior occasione di effettuar il loro pravo proponimento”. La notte stabilita per il furto, il Grumello si recò nella canonica di Aviatico a cercare il Groto perché andasse con lui ad Ascensione a compiere il furto, ma quella sera il parroco aveva gente in casa e non poté seguirlo. Allora il complice vi si recò da solo, portò a termine l’azione senza difficoltà e quindi mise al sicuro la refurtiva nella casa del Groto a Gandino: “la croce, tre calici con le sue pattene et due cotte, disfacendo in essa casa tutti li sudetti argenti gettando li argenti in verghe, il qual fu mezo peso manco due once et essendo de lì alquanti giorni stato retento esso Groto per imputatione di portar pistolla, fu esso argento portato a Barzise da Cornelia di Giannizzi, donna di detto prete Groto, à casa sua dove, andato l’antedetto Alessandro Grumello, si fece dare detto argento et lo portò a vender à Milano”.

L’antica e bella chiesa di Ascensione, dedicata a Maria Assunta, era stata consacrata il 5 ottobre dell’anno 1500, dopo un iter edificativo durato una ventina d’anni. Le sacre figure del vasto e pregevole ciclo di affreschi realizzato nel contesto della costruzione dell’edificio e disposto lungo le pareti della navata e del presbiterio, non furono certamente notate dal ladro che era penetrato nella chiesa servendosi di un gancio sperimentato giorni prima assieme al Groto.

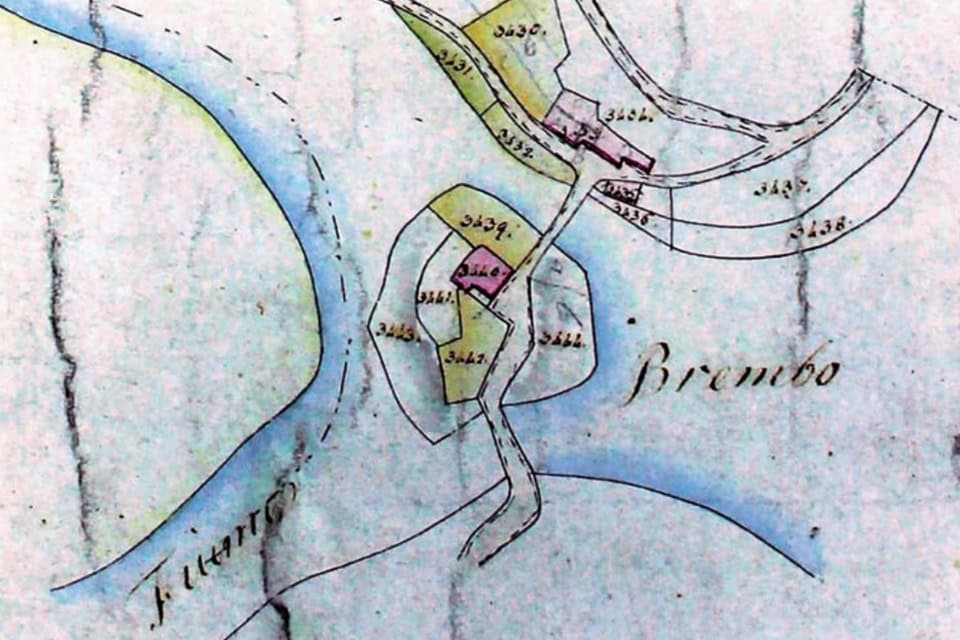

La presenza nella chiesa degli arredi rubati è documentata da un inventario redatto il 19 maggio 1504 ed è confermata dagli atti della visita pastorale ad Ascensione del vescovo Federico Cornaro del 1° settembre 1568 che elenca, tra l’altro, “una croce mediocre (di media grandezza) d’argento, con figure et altri ornamenti… calici 4, de quali tre sono tutti d’argento… item patene 4 d’argento”. Compiuto il furto, il Groto e il compare fecero fondere i sacri arredi nell’abitazione del primo, a Gandino, ricavandone delle barrette d’argento puro per un totale di circa quattro chili di prezioso metallo. Nei giorni seguenti il Groto venne però arrestato perché sorpreso armato di pistola e incarcerato, tuttavia nessuno sospettò che tenesse la refurtiva in casa, dove tale Cornelia di Giannizzi, la donna del prete, si recò di nascosto a prelevarla e a portarla in casa propria a Barzizza, località oggi aggregata a Gandino, ma all’epoca Comune autonomo.

L’argento fu poi recuperato dal Grumello che lo portò a Milano, dove riuscì a venderlo. Pressoché nulli sono i riferimenti a questo sacerdote Groto presenti nei documenti bergamaschi, se si eccettua quanto si legge negli atti della visita pastorale alla parrocchia di Aviatico compiuta dal vicario generale della diocesi Marcantonio Salomone il 19 settembre 1584. In quell’occasione uno dei sindaci della chiesa, interrogato sui costumi del parroco Andrea de Crottis e su come questi gestiva la cura delle anime, rispose: “Il nostro curato si porta assai bene, né di lui si sente scandalo alcuno, né per conto di donne né di gioco, né d’altra cosa, et con diligentia attende alla cura dell’anime et celebratione della messa…”, aggiungendo che non aveva donne in casa. Una vita irreprensibile, stando a questa deposizione. Il documento chiarisce che il prete si chiamava Andrea de Crottis, cioè Crotti, cognome ancora oggi abbastanza diffuso in Val Seriana, è quindi plausibile che la forma Groto usata nella sentenza sia stata assunta dall’uso dialettale.

Quando il 7 settembre 1587 il vescovo Girolamo Ragazzoni arrivò ad Aviatico in visita pastorale, Andrea de Crottis non c’era e in sua vece si presentò il frate Aurelio di Albino che dichiarò di essere lì da tre mesi con licenza del vicario generale di amministrare i sacramenti, eccetto quello della confessione. Negli atti di questa visita non si trova alcun accenno al parroco, segno che all’epoca era già via da più di tre mesi, forse perché era in carcere o, come si vedrà, era già partito per il Veneto. Ad Ascensione il furto sacrilego fu scoperto dal parroco Bonadio di Gasperino Dolci, che reggeva la parrocchia dall’anno precedente e che avvertì i sindaci della chiesa, incaricandoli di recarsi a Serina a sporgere denuncia al vicario della Val Brembana Superiore. Negli atti della visita pastorale alla parrocchia, compiuta dal vescovo Ragazzoni l’8 settembre 1587, non si trova però cenno al grave furto subito pochissimi mesi prima. Probabilmente questo prete Groto, ladro e licenzioso, che si faceva beffe della religione e frequentava una donna, in spregio ai rigorosi decreti del Concilio di Trento che si era concluso da pochi anni, l’avrebbe fatta franca se si fosse accontentato dei proventi del furto di Ascensione, ma così non fu. Liberato dopo l’arresto per la detenzione illegale dell’arma, si recò in Veneto, dove si aggregò ad altri ladri e si diede a compiere furti nelle chiese di Verona e Padova. Nel frattempo il complice Alessandro Grumello era morto, in circostanze che i documenti non chiariscono. A Padova il Groto incontrò Ottaviano Zambello, giovane veronese che frequentava l’università di Padova e conosceva il prete Antonio Aica, officiante nel convento delle monache di San Domenico di Verona. I due, servendosi dell’Aica, organizzarono un furto nella chiesa di quel convento, che fu portato a termine la notte dell’11 novembre di quello stesso 1587, con modalità dettagliatamente descritte nel testo della sentenza: “… havendo esso Aica la chiave di essa chiesa fu dal Zambello tolte le impronte di tre chiave di essa chiesa con la cera, facendo lui insieme con detto Groto le chiavi che comprarono per questo effetto, le quali esso Zambello lasciò in mano di detto Aica…il qual, venuto a Padova, trattarono insieme che il Zambello ed esso Groto dovendo andare a Verona per il giorno della vigilia di San Martino prossimo passato, et giunti a Verona alla vigilia di detto Santo, nel serar della porta, si trattennero per strada sin a un’hora e mezza di note, secondo l’ordine dato con l’Aica et a quell’hora andati ambidoi a casa sua entrarono in casa per una porta di dietro e dall’Aica ricevuti et condotti in sacrestia si trattennero in sin alle sei hore et tutti tre andarono poi alla chiesa sudetta et aperte le porte entrarono in quella et poi in sacrestia dove, tolti li calesi, pattene, fazzuoli da calese di seta et d’argento dorato, una pianeta di veludo et doi figure che erano sopra l’altare vestide di veludo con perle et una cota, portarono il tutto in casa di prete Antonio in sacrestia dove gettarono li calesi in pezzi ponendoli in una valiseta et partirono di Verona la mattina a buon’hora et se ne vennero a Padova con tutte le sudette robe, dove giunti disfecero in casa di esso Groto li argenti sudetti buttandoli in verghe et poi li portarono a Venetia dove li smaltirono, havendo il Zambello dato ad esso Groto quindese cecchini per sua parte di quello si haveva cavato di detti argenti, et mandato la sua parte anche all’Aica a Verona, dividendo poi le altre robe fra di essi”.

I tre ladri, non contenti della bella somma ricavata da quella vendita, progettarono un altro furto, sempre a Verona, nella chiesa di San Tommaso, condotto a buon fine la notte di capodanno quando, come recita sempre la sentenza, “havendo falsificato certa chiave adulterina, della quale tolsero l’impronta con cera… a mattina, a buon’hora, avendo con trivelle fatto un buso nella porta della chiesa di S. Thomaso di Verona et cacciando il braccio per detto buso, aprirono et entrati in chiesa spogliarono l’altare della Beata Vergine di molti argenti et voti, tirando giù li tellari dove erano riposti assai argenti et aperte le cassellette delle elemosine tolsero li denari che in quelle si attrovavano, che potevano essere tre scudi in circa di moneta et quello che è peggio, andati all’altare dove era il Santissimo Sacramento, ruppero il tabernacolo di legno cavando fuori il tabernaculo d’argento nel quale era esso Santissimo Sacramento il qual fu da prete Antonio Aica cavato fuori et lasciato nel tabernaculo di legno, portando via essi argenti, prima in casa del Zambello et poi in casa di esso Aica, dove furono da loro liquefatti et ridotti in cilelle et di lì a certo tempo portati a Venetia a vender, cavando da essi argenti cento et ventidoi cecchini in circa, cavando anche da certa statua d’oro otto scudi in circa, dividendo il denaro fra loro”.

Per avere un’idea del valore di quella refurtiva, limitatamente al solo metallo prezioso, poiché lo scudo valeva 7 lire e lo zecchino poco di più, il ricavo della vendita fu di oltre 900 lire: considerato che all’epoca il salario giornaliero di un operaio era di circa 1 lira, non v’è dubbio che i tre avevano fatto un bel colpo. Ma non si accontentarono e subito si misero all’opera per compiere un furto ben più grosso, nientemeno che nella basilica di Sant’Antonio di Padova. Al Groto e allo Zambello si aggregò per l’occasione Francesco di Geronimo Longhi di Noale, frate del convento del Santo, che ben conosceva la basilica e i tesori che si custodivano nella sagrestia. I tre si procurarono un gran numero di chiavi e “nell’hora del disnar et quando li padri del convento erano à tavola, nella chiesa del Santo et facendo, hora uno et hora l’altro di essi, la guardia prendevano, con de la cera, le impronte de le opere de la seratura de la porta di essa sacrestia, mettendo da una banda d’esse chiavi et cacciando la chiave nel buso de la seradura, reducendosi poi a casa del sudetto Andrea Groto et facendo ivi il Zambello et lui le opere delle chiavi, secondo l’impronta che havevano tolto, nel qual modo fabricavano tutte le chiavi di essa sacrestia, con quali si potevano benissimo aprire esse seradure, eccetto una di esse che ancora non era perfetta”.

Con queste chiavi la notte tra il 25 e il 26 gennaio i tre penetrarono nella basilica ed entrarono nella sagrestia, con l’intento di asportare gli arredi d’argento, ma furono sorpresi dai frati del convento, bloccati e trattenuti in chiesa fino alla mattina. Ma mentre venivano chiamati i tutori dell’ordine, i ladri riuscirono a scappare e lasciarono Padova facendo perdere le loro tracce. In quella stessa mattina del 26 gennaio i Depositari dell’Arca del glorioso Sant’Antonio denunciarono il tentato furto al podestà di Padova Giorgio Contarini il quale, data la gravità dell’atto, lo riferì subito al Consiglio dei Dieci che incaricò lo stesso podestà di compiere indagini, catturare i malviventi e istruire il processo a loro carico. A questo punto Ottaviano Zambelli, convinto di essere stato riconosciuto e resosi conto della gravità dei suoi atti, presentò una supplica al Consiglio dei Dieci, chiedendo l’impunità in cambio della denuncia dei suoi complici. Avendola ottenuta, quattro giorni dopo si presentò e, avuto il salvacondotto, fece il nome dei suoi complici.

Andrea Groto fu arrestato a Venezia dove si nascondeva vestito in abiti civili e portato nelle carceri di Padova, dove finì poco dopo anche il frate Francesco Longhi, consegnato al braccio secolare per disposizione del padre guardiano del convento del Santo. Durante l’interrogatorio il Groto cercò dapprima di negare le proprie responsabilità, ma quando si scoprì che era un prete e quando nel corso di un serrato confronto con lo Zambello e il frate Longhi, apparve chiaro che non poteva negare l’evidenza, pensò di migliorare la propria posizione, ammettendo di aver partecipato al tentativo di furto nella basilica e chiedendo a sua volta l’impunità, per ottenere la quale addossò la responsabilità maggiore allo Zambello e chiamò in causa l’altro prete, Antonio Aica, che non aveva preso parte all’azione di Padova, confessando il furto da loro compiuto nella chiesa di San Tommaso a Verona. Per effetto di questa confessione, anche l’Aica fu arrestato a Verona e consegnato al cardinale di quella città, che lo fece tradurre alle carceri di Padova, mentre il Groto fu posto ai tormenti e torturato, nella convinzione che potesse rivelare altri reati. La tortura sortì l’affetto sperato, in quanto il Groto confessò anche i furti compiuti nel convento di San Domenico a Verona e nella chiesa di Ascensione in Valle Brembana, quest’ultimo con la complicità di Alessandro Grumello che nel frattempo, come visto, era deceduto. Il successivo confronto tra il Groto e l’Aica confermò le responsabilità di entrambi e in particolare del primo, il quale fu invitato a portare elementi in propria difesa (nei processi non esisteva la figura dell’avvocato difensore), ma lui si limitò a supplicare di aver salva la vita. La supplica non fu accolta.

Il 25 giugno 1588 Giorgio Contarini Podestà, giudice delegato con Corte Pretoria del Consiglio dei Dieci, in presenza e assenso del padre guardiano Marc’Antonio Calafatti del convento del Santo, quanto alla persona di frate Francesco Longhi da Noale del suo Ordine, pronunciò la seguente sentenza: “… sententiamo et condannamo che Andrea Groto sia condannato che sia condotto al loco solito della giustitia, dove sopra un’eminente forca, per il ministro di quella, sia con un lazzo appiccato per la gola, si che muora, per li sacrileggi de quali nel processo et nelle spese”.

Ebbe invece salva la vita Francesco Longhi, che fu condannato per sei anni a servire “sopra le galere del Serenissimo Dominio con li ferri à i piedi al remo per anni sei et in caso d’inhabilità sia confinato nella prigion Leoncina per anni cinque” e quindi bandito per venti anni da tutti i domini veneti. Per Antonio Aica fu invece disposta una pena detentiva a Verona con la riduzione allo stato laicale per mano del suo vescovo. Per Ottaviano Zambello, coperto da salvacondotto relativamente al solo tentato furto nella basilica del Santo e liberato dopo la sentenza del 25 giugno, fu istruito un altro processo il successivo 20 luglio, ma lui si guardò bene dal presentarsi. Ritenuto colpevole degli altri reati, fu condannato in contumacia alla confisca dei beni e al bando perpetuo da tutti i territori della Serenissima, pena l’impiccagione se fosse stato catturato in queste terre. Fu inoltre decretato che non avrebbe potuto ottenere la liberazione dal bando se prima non avesse versato un indennizzo di 500 ducati al convento di San Tommaso e di 200 a quello di San Domenico a compensazione del valore degli arredi rubati.

Articolo estratto da “Quaderni Brembani n.18” e scritto da Wanda Taufer.