Articolo estratto da “Quaderni Brembani n.23” a cura di Giuseppe Epis.

Verso la fine degli anni ’50, quando tornavo col treno da Bergamo, dove ero in collegio, a casa a Lenna, guardavo se il conducente era lo zio Gino, cognato di mio papà; allora salivo con lui sulla motrice ed ero felice perché viaggiando davanti c’era un panorama migliore ed anticipato rispetto a viaggiare nelle carrozze. Alla partenza il capostazione di Bergamo (ed anche in altre stazioni) veniva a fianco della motrice e, contemporaneamente al fischio, girava la paletta dal rosso al verde, allora lo zio mi diceva di spingere in avanti con lui una manopola sulla prima tacca, appena fatto s’udiva uno scoppio ed il treno iniziava a muoversi, poi la seconda e la terza tacca e via così, sino alla decima: era il massimo di corrente per i motori elettrici della motrice.

Lo zio poi tirava indietro la manopola sullo zero ed il treno andava veloce, per rallentarlo o fermarlo doveva solo tirare la manopola del freno ad aria compressa. Lì davanti lo spettacolo era unico, prima i vari scambi all’uscita della stazione di Bergamo, che come una ragnatela si snodavano a destra e a sinistra e ti confondono un po’, poi finalmente rimaneva un unico binario che come un serpente ti si allungava davanti. Si passava sotto il ponte della strada di Borgo Palazzo, poi si rallentava e ci si fermava alla stazione di Borgo Santa Caterina; si attraversava poi la piana di Valtesse e ci si fermava alla stazione di Ponteranica-Sorisole.

Più avanti, tra piccole montagne di terra rossa, ci si fermava alla stazione di Petosino; ripartiti, dopo un po’, si vedeva in alto a sinistra il santuario di Sombreno e si giungeva alla stazione di Paladina; dopo la stazione di Almè iniziava la discesa e ci si fermava alla stazione di Villa d’Almè, dove scendevano molti passeggeri, sia locali che diretti in Valle Imagna.

Con scorci panoramici sul Brembo tra le varie gallerie, le fermate successive erano quella di Clanezzo-Botta e quella di Sedrina; ero sempre stato dubbioso circa l’esistenza di tali paesi: abituato a vedere attorno alle stazioni le case, le strade e le altre strutture, qui si vedevano solo le stazioni, avrei scoperto in seguito passando a monte sulla strada, che esistevano realmente. Poco dopo, in un susseguirsi di corte gallerie ed arditi ponti ben ancorati alle rocce strapiombanti nella gola scavata dal Brembo (i famosi ponti di Sedrina, simbolo della Valle) si giungeva alla stazione di Brembilla-Grotte, dove scendevano i passeggeri della Val Brembilla.

Dopo aver aggirato lo sperone di roccia, nel cui interno si sviluppano in verticale le Grotte delle Meraviglie, il treno percorreva i margini della vasta piana di Zogno, e si vedevano sulle pendici dei monti, poste su bei prati, le case delle varie frazioni del centro più grosso e popoloso della Valle. Dopo questa fermata, la prossima era Ambria-Fonte Bracca, dove poco prima della stazione si notava sulla destra, oltre il Brembo, la gola d’accesso della Val Serina; proseguendo e costeggiando il Brembo che si attraversava su un ponte in ferro tra Ruspino e Pregalleno, il treno giungeva alla prima stazione di San Pellegrino Terme, passando poi dietro al maestoso Grand Hotel, si fermava alla seconda stazione della località termale.

Ripreso il viaggio, passate alcune gallerie e superati il Brembo e la strada della Valle su un bel ponte, il treno passava a monte dei prati delle case di Piazzalunga e poco dopo le ville dei Cima si fermava alla stazione di San Giovanni Bianco, qui scendevano oltre ai locali, anche i passeggeri della Val Taleggio. Con le varie e belle frazioni che gli fanno da corona sui pendii circostanti, San Giovanni Bianco è un grosso centro, reso caratteristico dai suoi innumerevoli ponti sul Brembo e sull’Enna, infatti poco dopo il treno passava sul ponte dell’Enna ed entrava in galleria e all’uscita correva per un tratto accanto alla strada ed alle case; poi saliva piano piano, e dopo una curva, un bel rettilineo ti permetteva di vedere in basso sia la strada, sia il Brembo, e sulla riva sinistra la centrale idroelettrica (in stile liberty, come tutte le stazioni) della ferrovia ed i fili che da essa partivano per alimentare la linea.

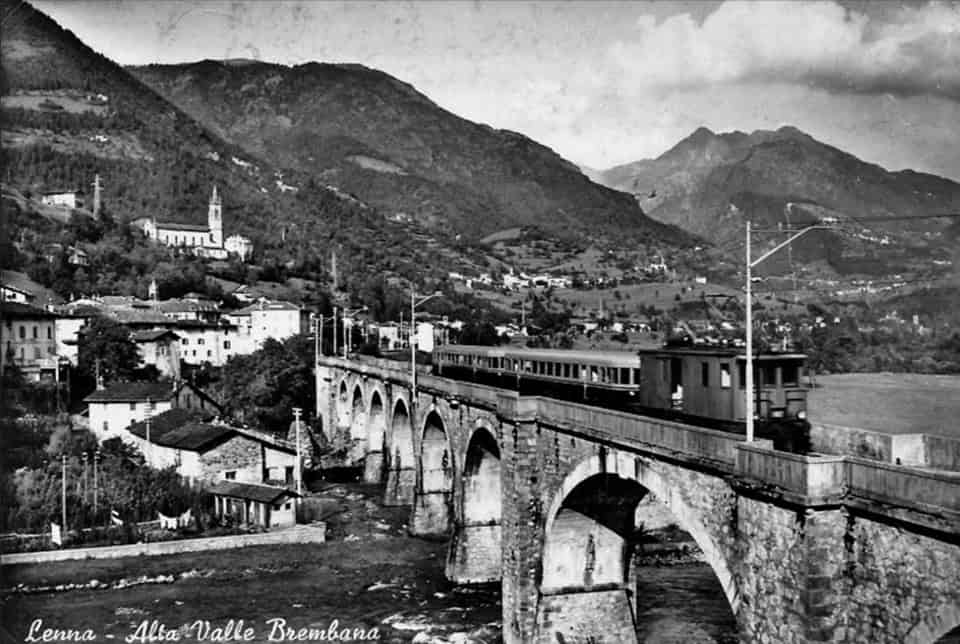

Passate le gallerie dei Serrati, si giungeva alla stazione di Camerata Cornello, da qui, dopo due gallerie si passava a monte della Baracca e dopo un breve rettilineo tra le due gallerie, si intravedeva lo sbocco della Val Parina e la famosa “Goggia” (ago) che ha sempre delimitato il territorio tra la media e l’alta Valle Brembana. Uscito dalle gallerie, il treno percorreva i due lunghi rettilinei della piana di Scalvino, accanto alla strada ed alle sue case, poi dopo una curva si vedevano l’antico ponte delle Capre e le case di Cornamena e più avanti la diga di Lenna; e dopo un piccolo rettilineo trincerato, il treno passava sopra il bel ponte di 8 arcate del Brembo di Mezzoldo, prima di fermarsi alla stazione di Lenna.

Qui scendevo dalla motrice, ringraziavo lo zio Gino e lo salutavo mentre mi incamminavo verso la casa dei nonni materni alla Coltura, dove il treno transitava sopra un grande tornante rialzato ed entrava, sempre curvando a sinistra, in un grande trincerone (la cui terra scavata era stata portata a valle per costruire il grande tornante rialzato) riappariva poi tra la Cornela ed il Cornalì, entrava infine nell’ultima galleria, all’uscita della quale si sarebbe fermato definitivamente al capolinea della stazione di Piazza Brembana.