Articolo estratto da “Quaderni Brembani n.23” a cura di Giovanni Salvi.

Il titolo di questo capitolo non è certamente una forzatura. La questione dei confini tra Zogno e Brembilla è infatti durata per diversi secoli, tanto che era già viva nel Trecento ed è stata chiusa definitivamente solo nel 1812, cioè verso la fine della dominazione napoleonica. Il confine naturale tra i due comuni dovrebbe essere, secondo un punto di vista strettamente geografico, la linea spartiacque tra la destra orografica della valle del Brembo e quella sinistra della valle della Brembilla partendo dal sito dei Ponti di Sedrina. Ma la geografia in questo caso non ci aiuta molto, perché questa linea in certi tratti non è ben identificabile.

Si deve inoltre tener conto del fatto che in queste situazioni di solito non c’è geografia che tenga, ma piuttosto interessi e campanilismo. Il primo documento che possediamo riguardante questo confine risale al 1304 ed è zognese; si tratta anzi della prima volta che Zogno dichiara i suoi confini. Il documento fu scritto dal notaio Lanfranco Guglielmo de Avinatis di Madone su richiesta di Lanfranco di Bonomo Rovertis, console di Zogno, che lo fece poi pervenire al podestà di Bergamo, il pavese Marcello de Isimbaldi. Il testo è in certi punti molto confuso e contiene numerosi errori, ma permette di capire quanto segue riguardo al confine tra Zogno e Brembilla: esso comincia a partire da una croce esistente tra il ponte di Brembilla (il secondo dei ponti di Sedrina per chi viene da Bergamo) e una insenatura (concula) vicina, poi sale lungo la montagna passando per il Prato de Sirigellis (l’odierna contrada di Casarielli), passa per il Canto di Castignola (il poggio su cui si trova la chiesa di S. Antonio) e termina al Corno dell’Arco, la cima della montagna sovrastante, dove arriva anche il confine con San Pellegrino.

Don Giulio Gabanelli nei suoi commenti su questo atto sostiene che il ponte di Brembilla è quello ad arco che portava a Ubiale. Vedremo in seguito che un documento del 1481 permette di capire che per ponte di Brembilla si intendeva invece indicare il primo ponte per coloro che vengono da Brembilla. Un secondo documento risale a circa 50 anni dopo. Il 26 settembre del 1353 a Sedrina (allora frazione della vicinia di Stabello) nella casa di Pietro fu Recuperato Ronzoni si incontrano, oltre al padrone di casa e al notaio (lo zognese Pietro di Guarisco Panizzoli), 12 uomini, 4 (il console più altri tre uomini) per ciascuno dei comuni di Brembilla, Zogno e San Pellegrino, eletti “in publica et generali credentia, concillio et arengo» dei loro comuni allo scopo di «calchandum et terminandum et definiendum commune et tarritorium … cum aliis communibus circhonstantibus». Devono quindi definire i confini dei loro comuni dagli altri due comuni circostanti calchandum, cioè percorrendoli a piedi; compito impegnativo, visto che lo eseguirono in una sola giornata di lavoro. Si organizzarono così: quando due quartetti definivano i confini dei loro due comuni, il quartetto rimanente fungeva da testimone dell’atto. I rappresentanti di Brembilla erano il console Lanfranco detto Piùbuono fu Zambello de Montenari, Grazio fu Oprando Pesenti, Pietro fu Oprando Buzzi di Ubiale, Guglielmo detto Retta fu Buonincontro de Carminatis.

Dalla ricognizione fatta sul territorio risulta che il confine tra Brembilla e Zogno incipit in quadam cruce quae est in Cornu de la Turiculla apud pontem de Brembilla sicut vadit ipsam crucem recta et torta usque ad quamdam alteram crucem quae est sub pratis de Sirigellis et sicut vadit ipsam crucem quae est sub suprascripto prato de Sirigellis recta et torta usque in Cantu de Casteniolla, et sicut vadit costa ipsius cantu recta et torta usque ad Cornu de l’Archu. Si conferma così in pieno quanto detto nel documento del 1304. I capisaldi sono sempre la croce nella roccia detta Corna della Torricella, presso il ponte di Brembilla, un’altra croce che si trova nel prato di Casarielli, il Canto di Castignola e il Corno dell’Arco. Rispetto a questi confini il territorio di Brembilla è a sera e a notte (cioè ad occidente e a settentrione, quello di Zogno a meridie, cioè a mezzogiorno. Una notizia in più è che i calchatores nel corso della loro ispezione hanno visto numerosi termini, ma non dicono quanti esattamente. Quanto alle croci i due testi non ci permettono di capire se si tratti di croci di ferro incassate nel sasso o conficcate nel terreno o incise sopra.

Numerosi atti notarili trecenteschi e quattrocenteschi, soprattutto dei notai Damiani di Sedrina, permettono di avere indirettamente altre notizie sul confine. Si scrive, ad esempio, che la contrada di Carpinito (oggi Carnito), era allora in territorio di Brembilla. (…Giovanni q. Damiani de Damienis de Carpinito vicinie de Brembilla, … teste Mayfredo de Damienis de Carpinito de Brembilla…). Apparteneva a Brembilla anche la contrada di Casarielli (…ad domos de Sirigellis vicinie de Brembilla). Zergnone era invece già allora di Zogno, ma sul confine con Brembilla (in tarritorio de Zonio ubi dicitur in Zerniono…, cui coheret … a sero communis de Brembilla). Un documento del 3 marzo 1395, citato da B. Belotti, pubblicato da Angelo Mazzi, trascritto anche da E. Fornoni e presente in copia autentica nell’archivio storico del comune di Zogno, è particolarmente interessante, perché è l’atto con cui i guelfi di Zogno definiscono i confini non solo con i comuni vicini, ma soprattutto con i ghibellini loro compaesani, arrivando alla spartizione del territorio di Zogno tra le due

fazioni!

L’atto viene stipulato nel palazzo del Comune di Bergamo dal notaio Giovanni Salvini, alla presenza, oltre ai testimoni, del rappresentante dei guelfi di Zogno, Giovanni detto Quaina q. Bonfadi de Gariboldis, consul partis superioris de Zonio. Sì, perché il testo è un po’ confuso, impreciso, poco chiaro, ma si capisce bene che i guelfi occupano la parte alta di Zogno (il Monte), i ghibellini la parte bassa e il fondovalle, confermando, se si vuole, l’identificazione dei primi con la parte popolare della popolazione e dei secondi con la parte più aristocratica. Dei confini con Brembilla non si dice niente di interessante, anzi si dice molto poco e quel poco in contraddizione: prima si afferma che il Comune di Brembilla è a mane sive ab alia parte cioè a est (errato), poche righe dopo che è a monte sive ab alia parte, cioè a nord (esatto). Bisognerà attendere circa ottant’anni per vedere un altro documento che ci parla di questo confine. Si tratta di un documento complesso, di cui tratto più ampiamente e approfonditamente nel capitolo dedicato alla separazione di Cadelfoglia da Brembilla dopo la cacciata dei Brembillesi.

Il 1° aprile 1481 i capifamiglia di Brembilla si riuniscono sul sagrato della chiesa, more solito, richiamati dal sonum campanae e su specifica richiesta della “Cancelleria civitatis Pergami, prout fuit demandato” allo scopo di dichiarare concordemente i confini del loro comune, “…volentes facere et in scriptis dare confines et terminos prout dictum commune de Laxolo, cum contratis eius, est latum et larghum, amplum et longhum”, affinché per il futuro si sappia fin dove esso si estende, soprattutto rispetto ai vicini (“…et quousque protenditur ab aliis communibus et contratis, ut non occurrat aliqua lis”). Notizia di cronaca: il notaio chiamato a redigere l’atto, Pietro Carminati di Brembilla, morì improvvisamente a lavori non ancora terminati e fu sostituito dal notaio Giacomo Damiani, pure di Brembilla.

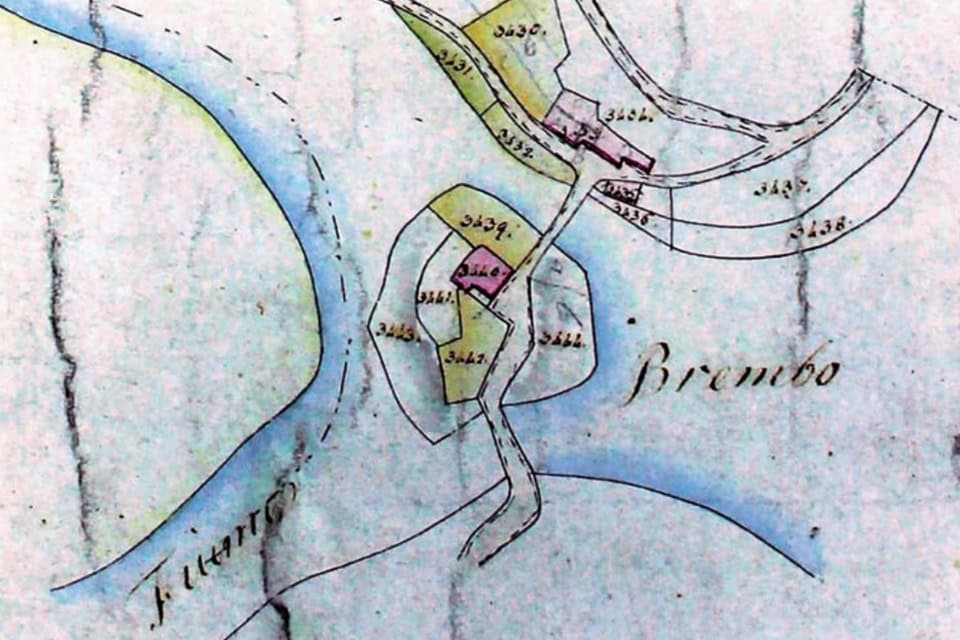

I brembillesi lavorano bene e ci descrivono con maggior precisione rispetto ai documenti precedenti i confini del comune di Brembilla. Quelli con Zogno vengono così descritti: “…et recedendo ab ipso loco de Crosnello seu Costa Crosnelli eundo quousque ad Pizzum Solis et veniendo semper per costam altiorem de Castegnola et declinando semper per ipsam costam Castegnolae quousque ad ecclesiam domini Sancti Antonii de Castegnola, prout ipsa costa descendit et pluit versus flumen Brembillae, et relinquendo dictam ecclesiam Sancti Antoni et veniendo et declinando per costam altiorem quousque ad montem Carpiniti, et recedendo ab ipso loco de monte Carpiniti prout tendit a meridie parte quousque ad pontem Brembillae et ad pontem de la Brembilla quousque ad medium pontis Brembi, et recedendo ab ipso medio pontis Brembi eundo et ascendendo super Zocham…” e qui si prosegue con il confine con Ubiale.

Si conferma in tutta evidenza che il ponte della Brembilla è il secondo per chi viene da Bergamo, mentre il primo è denominato ponte del Brembo. Inoltre il confine tra Brembilla e Sedrina non è sull’isolotto tra i due ponti, ma ad medium pontis Brembi. La descrizione dei confini è molto più precisa del solito ed usa espressioni che richiamano chiaramente il principio che informa la fissazione dei confini: “per costam altiorem… prout ipsa costa descendit et pluit…”, il che significa che il confine tra Brembilla e Zogno deve seguire la linea di displuvio lungo la direttrice Corno dell’Arco – chiesa di S. Antonio – Casarielli – Carnito – Ponte della Brembilla, e questo viene detto non solo in questo documento del 1481 solo brembillese, ma anche nei documenti del 1304 e del 1353, cui partecipano anche gli zognesi. Se noi guardiamo, però, una mappa di quel territorio con segnati i limiti amministrativi di oggi notiamo subito che Zogno nel corso dei secoli è riuscita a portare via a Brembilla una notevole fetta di territorio, andando ben oltre quella linea di displuvio. Si tratta delle contrade di Carnito e Casarielli e parzialmente delle contrade di Pratonuovo e Pamparato, toccando anche Maroncella. Cerchiamo di capire come ciò è potuto succedere, seguendo pedissequamente quanto scoperto da Bortolo Belotti in documenti conservati nell’archivio storico del comune di Zogno.

Secondo il nostro massimo storico i litigi tra Brembillesi e Zognesi per i confini iniziarono e poi continuarono per secoli soprattutto perché molti dei fondi coinvolti non erano di proprietà privata ma comunali. Uno dei terreni più contestati era vicino a Castignola (Brembilla). Gli Zognesi affermavano che era del loro comune, ma gli abitanti di Castignola non erano d’accordo e lo invadevano regolarmente con le loro bestie, ritenendo di essere nel loro pieno diritto. Un altro luogo oggetto di continue controversie era il cosiddetto Sapèl del Cocò, un passaggio che si trovava poco sotto la chiesa di S. Antonio. Vi erano poi delle contrade di cui entrambi i comuni pretendevano l’estimo (tassa immobiliare). Agli inizi del Settecento la contesa verteva particolarmente su due punti: il fondo chiamato Ceresolo e il suddetto Sapèl del Cocò. Il comune di Zogno citò in tribunale Brembilla per cercare di dirimere una volta per tutte l’annosa questione, ma non ebbe probabilmente soddisfazione. Infatti nel giugno del 1729 i due comuni decisero di comune accordo di sottoporre la faccenda a persone estranee e terze che facessero da arbitri imparziali: Brembilla scelse il conte Gian Giacomo Tassis, Zogno scelse Alessandro Marconi Maffeis. Nel giudizio arbitrale l’avvocato di parte dei Brembillesi era Giovanni Regazzoni. Il conte Tassis presentò la seguente tesi difensiva. “La contesa tra il Comune di Brembilla da una et il Comune di Zogno dall’altra, per causa di confini, dipende dal fatto che unito ala visione del luogo fa comprendere manifestamente essere il Comune di Brembilla dalla parte della raggione e della giustizia, là dove il Comune di Zogno mai puote sostener il capriccioso intento di voler oltrepassare i propri confini per usurpare beni di raggione incontrastabile del Comune di Brembilla”. E dopo aver riprodotto gli antichi documenti, terminava così: “Così l’assicura il Comune di Brembilla nella vostra bell’anima et integerrima giustizia, di non essere abbandonato, e che le sottigliezze e le confusioni avversarie non possino mai abbagliare il vostro bel lucido intendimento, come si spera”.

Non ci fu in seguito una sentenza, ma una semplice transazione stipulata il 2 febbraio 1733 “nella bottega di speziaria dei signori Fratelli Paganoni posta in Corsarola a Bergamo”. Erano presenti, oltre ai testimoni, i suddetti procuratori Tassis e Maffeis. Il documento inizia asserendo che per quanto riguarda il confine dal Camocerio (l’odierno Còren o Monte Corno) fino alla chiesa di S. Antonio non c’è mai stata discussione, mentre tutta la controversia riguarda terreni siti appena al di sotto di essa, terreni comunali, e così prosegue: “che da detta chiesa di Santo Antonio debba continuare la linea divisoria andando al Sapèl Cocò, e quindi sporgendosi pochi passi più oltre non debbasi poi andare per la costa che piega quasi a tramontana (cioè a nord), ma piegando e discendendo verso mezzodì (a sud) che sera (a ovest). Discendendo in quella direzione di trova un sito dove in quell’occasione viene posto “un grosso masso, o sia corna, con lettere B e Z”, cioè con le iniziali dei due comuni. “Con l’apposizione dei quali termini restano deffinite e transatte le contese vertenti tra li due comuni…, mentre oltrepassato detto ultimo termine non vi sono altri beni comuni, ma solo de’ particolari (privati) e però (perciò) non vi è occasione alcuna di letiggio”.

Viene specificato anche il posto ove viene posto un altro termine, “perché in vicinanza della casa di Giacomo Abbondio goduta a livello perpetuo fattoli dal Comune di Zogno vi sono beni comuni, perciò in detta vicinanza dichiarano aver posto al desotto di detta casa fatto segnare con B e Z altro sasso…”. Alcuni anni dopo, il 22 agosto 1750, l’agrimensore Giovanni Giuseppe Scanabeci disegnava “cum sinceritate” la località in cui era tracciata la linea di confine dalla chiesa di S. Antonio fino al Sapèl. Nel disegno indicò anche i campi del Comune di Zogno e i siti in cui erano stati posti i termini. Quelli di Castignola però non dovevano essere tanto contenti della transazione, perché i termini furono manomessi. Il sindaco di Zogno, Antonio Sonzogno, e il deputato (=assessore) Pietro Sonzogno, detto Tirello, richiesero perciò al notaio Gerolamo Ruggeri di Endenna di recarsi in sopralluogo sul posto con testimoni a controllare. Il notaio nel conseguente atto datato 10 luglio 1753, dichiarò infatti, dopo aver visto come stavano le cose, che “…da me bene osservato il primo termine, si vede questo distrutto e scalpellato che non fa più figura”. Il secondo termine era invece ancora intatto. Gli zognesi allora inviarono a Venezia una supplica al Collegio dei Savi del Senato. In essa con la solita prolissità ed esagerazione si lamentava che “…la vicinanza purtroppo fatale degli abitanti della contrada di Castignola del Comune di Brembilla ha fatto che non solo siansi violentemente avvanzati ad invadere di continuo coi loro animali li beni dei poveri rappresentanti il Comune di Zogno…” e si chiedeva al Senato di imporre ai Brembillesi di “… lasciare in libero godimento dei medesimi supplicanti tutti quei terreni situati ne’ confini del loro comune di Zogno, e spezialmente dal confine della chiesa di Santo Antonio sino all’altro ultimo confine sopra la pubblica strada, quali terreni sono di giorno in giorno con aperto arbitrio e fraude us-surpati; onde con ciò redento sia il felice stato dei poveri abitanti di Zogno, e repressi li gravi danni e pregiudizi infertili tutt’ora dagli uomini del Comun di Brembilla”.

Il Collegio dei Savi chiamò allora a rapporto, nel 1754, alcuni abitanti di Castignola (Pietro, Giovan Battista e Giovanni Sonzogno de Rossi, Benedetto e Domenico Sonzogni, Martino, Giovan Battista e Giovanni Trionfini, ecc…) e li condannò; la sentenza non venne però eseguita, perché essi nel maggio del 1756 pagarono le spese. Ma non finì lì, naturalmente. Si ha notizia di una riunione dei capifamiglia di Zogno convocata il 25 luglio del 1778 per ordine del podestà e del capitano di Bergamo “… a fine di trattare circa i danni che fanno quelli di Castignola nei beni del Comune”, ma la riunione non ebbe alcun esito. La controversia continuò, quindi, alimentata per di più da nuovi contrasti, come la questione di a chi si doveva pagare l’estimo da parte degli abitanti delle contrade di Pamparato, Maroncella e Pratonuovo. Complicò la situazione anche la costruzione delle prime case ai Ponti di Sedrina, che prima erano deserti. Il 28 marzo 1801 il sindaco Moretti e Giovanni Damiano Ambrosioni (per Brembilla) e Giovanni Rubis, Bonetti e Lazzaroni (per Zogno) s’incontrarono ai Ponti e stabilirono che l’estimo fosse per il momento pagato dove si era sempre fatto fino ad allora. Il 28 giugno dello stesso anno, di nuovo ai Ponti, si decise di nominare ancora due periti di parte e le autorità repubblicane di Bergamo (ormai dal 1797 si era insediata la Repubblica Cisalpina creata da Napoleone) approvarono il compromesso del 28 giugno. Ma nemmeno l’arbitrato riuscì a sopire a controversia. Il 14 novembre 1810 il prefetto del Dipartimento del Serio avvisava il sindaco della Comune di Zogno che “con la formazione della mappa censuaria sarebbero stati stabiliti i confini di codesta Commune con quelli dei comuni circumvicini”.

Il prefetto incaricò della pratica l’ing. Giuseppe Manzini, che era l’ispettore censuario del distretto di Bergamo. Si cominciò, come al solito, con un incontro ai Ponti. Per Brembilla erano presenti il sindaco, Cristoforo Anconetti, l’anziano (=assessore) Bono Pesenti, il segretario comunale Evaristo Pesenti, il cursore (=messo comunale) Francesco Carminati e Francesco Ghisalberti. Ecco alcuni stralci del verbale di quella riunione. I Brembillesi osservarono che “al di sopra dei detti ponti, seguendo la strada di Val Brembana, in distanza di passi andanti n. 80, su una lapide di pietra collocata nel sasso o montagna che sovrasta la strada medesima si può leggere “Principio della Comune di Zogno”. Gli zognesi di rimando sostenevano che la popolazione dei Ponti si riteneva solo pro-forma (“per mero accidente”) facenti parte del Comune di Brembilla e che “la lappide indica soltanto il punto di confine tra Zogno e Sedrina”. I Brembillesi allora fecero notare una croce scavata nel sasso in un punto a metà strada tra la suddetta lapide e un termine posto più in alto. Gli Zognesi di rimando ipotizzavano che la croce fosse “indicazione di qualche seguito omicidio”. Da queste carte si ha la netta impressione che mentre i Brembillesi si appoggiavano a prove concrete, certe ed inequivocabili (80 passi dal ponte, la lapide, la croce, il termine), gli Zognesi opponevano affermazioni non rilevanti né provate (che gli abitanti dei Ponti si ritenessero Brembillesi solo “per accidente”) o vere e proprie menzogne (la lapide non poteva riferirsi al confine tra Zogno e Sedrina, perché il territorio di Sedrina è sempre stato tutto al di là del fiume Brembo) o ipotesi fantasiose e non dimostrabili (la croce in ricordo di un omicidio).

Anche questo tentativo non andò dunque a buon fine, in quanto “le parti non si erano potute avvicinare ad una conciliazione”. Del resto la situazione era molto ingarbugliata. “Le case ai Ponti di Sedrina in quanto al testatico appartengono in oggi come in passato al Comune di Brembilla; nella Parrochiale a Sedrina (come tuttora), nell’estimo alle due Comuni contendenti perché recentemente costruite e prima della fabbrica non pagavano a nessun comune perché terreni incolti”. Altre case si trovano nella stessa condizione di appartenere per cittadinanza ad un comune, per spirituale ad un altro e per estimo ad un altro ancora. La riunione decisiva fu quella del 13 novembre 1812, cui per Brembilla partecipavano gli stessi della volta precedente. Ecco il testo dell’accordo: “Hanno le parti d’accordo stabilito la nuova linea di confine siccome quella che partendo dal ponto di confluenza della strada di Pamparato con la valle del Tiglio, o lago, passando tra mezzo ai due corpi di fabbricato detti Pamparato giunge a toccare la valle detta pure di Pamparato da dove salendo giunge essa alla strada adesso nominata la Taverna, ed indi per la medesima sorpassando il caseggiato di Maroncella, e seguendo la detta strada che in questo sito prende la suddetta denominazione del caseggiato, arriva alla valle dei Boschelli intermedia ai due caseggiati di Pratonuovo e quindi a seconda dell’andamento di detta strada si perviene al caseggiato detto la Piana di Ginepro, di proprietà di Giacomo Todeschino, da dove continuando sempre per la stessa si arriva ad una lapide situata in una corna che sovrasta la strada nazionale in poca distanza del fabbricato detto dei Ponti di Sedrina, ed indi al fiume Brembo”.

Si tratta esattamente dei confini ancora oggi vigenti. Con questo atto si chiuse definitivamente una controversia durata secoli, che verteva inizialmente solo sui diritti di pascolo in un prato in fin dei conti molto piccolo su in alto, presso la chiesa di S. Antonio, a cui si accedeva dal “sapèl del Cocò…”. Rimane comunque inspiegabile e inspiegato come abbiano fatto gli Zognesi a portare via a Brembilla le contrade di Carnito e di Casarielli e la metà delle contrade di Pamparato e Pratonuovo, oltre alla fascia di territorio, per lo più boscoso, al di sopra della linea Pamparato – Maroncella e a non rispettare il criterio base fin dai primi documenti zognesi e brembillesi sui confini e cioè quello di partire dai Ponti e da lì salire al Corno dell’Arco seguendo sempre la linea di displuvio.