Dal 17 al 20 ottobre scorsi, Bergamo è diventata la vetrina dei formaggi di tutto il mondo. “Forme”, il progetto di valorizzazione dei “Principi delle Orobie”, ha per così dire sdoganato i formaggi prodotti su queste nostre montagne, come pure nelle cascine della piana lombarda, certificando un posto tutt’altro che marginale nel comparto lattiero-caseario italiano, riconosciuto a livello internazionale. Bergamo è di fatto la Capitale Europea dei Formaggi, con le sue nove D.O.P. casearie (rispetto alle cinquanta che si contano complessivamente in Italia), motivo per cui è diventata Città Creativa Unesco per la Gastronomia.

Ogni formaggio, fresco o stagionato, a pasta cruda o cotta, ha una propria storia, che spesso si perde nella notte dei tempi; è il frutto dell’ingegno dell’uomo, un concentrato di abilità e di saperi, di esperienze e vissuti individuali, ma anche lezione di comunità e specchio della vita e del lavoro di generazioni di uomini e donne rurali. Prodotti che si perfezionano ed evolvono in relazione ai bisogni sociali e alle aspettative mutevoli dei consumatori. La parola “formaggio” è antica, come del resto l’alimento che la identifica: formos, presso gli antichi Greci, indicava il contenitore dove veniva messo il latte cagliato, essenzialmente di origine ovina, affinché prendesse la forma. Numerose fonti storiche ci riconducono alla pratica della lavorazione del latte già dal terzo millennio a.C., in Mesopotamia.

Per quanto ci riguarda più da vicino, di fronte al proliferare sul territorio bergamasco di una cultura casearia così diffusa e articolata in un’ampia gamma di prodotti e di sapori, non è scontata la domanda sul retroterra storico così provvido da rendere la terra orobica congeniale alla produzione di formaggi. I prodotti alimentari sono il frutto di antiche sedimentazioni e sulle Orobie la tribù di origine celtica degli Orobi, proveniente dall’Europa centrale, che nel IV secolo a.C. colonizzò pacificamente le valli bergamasche, lecchesi e comasche, praticava l'allevamento bovino, sapeva lavorare il latte, produceva quindi formaggi e burro, ed era abile nell’agricoltura, soprattutto nella coltivazione dei cereali anche sui ripidi versanti di montagna, che iniziarono a sfruttare attraverso la costruzione di terrazzamenti con muri a secco, o cigli erbosi, e terrapieni. Quella popolazione si nutriva di latte, formaggi e di carni di tutti i tipi, soprattutto di maiale, sia fresca che salata (Strabone, Geografia Universale, IV, 4,3).

Diverse parole ancora oggi in uso nel linguaggio vernacolare corrente in campo zoo-caseario, come pata (pezza), paröl (paiolo), bar(montone), bàrech (recinto) bessòt (pecora), schèla (campanaccio),… hanno un’evidente attinenza celtica. Plinio (Historia Naturalis, libro III, 17), attorno al 77 d.C., descrive l’ottimo formaggio prodotto nella pianura lombarda e annota la tecnica usata dalle popolazioni che si erano stanziate tra l’attuale Valsassina, l’alta Valle Imagna e la Valle Taleggio: l’impiego di latte vaccino, il tipo di lavorazione, la forma del caseus negli stampi quadrangolari di legno, la salatura,… modalità in gran parte ancora oggi un uso. Il caseus era un formaggio fresco, ottenuto a pasta cruda, di media stagionatura, simile allo stracchino di oggi, che dalle vallate orobiche, patria di casari abilissimi e di nota fama, si diffuse ben presto in tutta la piana lombarda, attraverso l’azione dei bergamini, allevatori transumanti dal monte al piano, che nel periodo invernale scendevano con i loro armenti alla Bassa per consumare le riserve foraggere, dando vita a specializzazioni zoo-casearie, produttive e commerciali, non indifferenti, tra le quali spicca, per l’appunto, la vendita e la distribuzione di formaggi, caratterizzando e spesso monopolizzando i mercati cittadini. Forme di nomadismo stagionale connesse alla transumanza pastorale e bergamina.

Un altro prodotto associato alla cultura degli Orobi è la robiola, o “orobiola”, un tipico formaggio lombardo fresco simile a una vellutata crema di latte. Anche Ateneo (Dipnosophistarum sive Coenae sapientum, libri XV, a. 204 d.C.), relazionando circa gli usi e costumi e dotti conversari di tavola tenutisi in casa del ricco romano Laurentio, illustra il famoso cacio morbido della pianura presso Mediolanum: anche qui, i processi di preparazione e maturazione descritti sono molto simili a quelli in uso ancora oggi nella preparazione degli stracchini. In seguito diverse altre fonti richiamano la tradizione casearia del cacio lombardo, da Cicerone a Marco Catone (De agri coltura), sino a Venanzio Fortunato. Quest’ultimo, caduta Roma, nel VI secolo d. C., esalta il celebre cacio lombardo, fatto di latte fresco di vacca, raccolto in stampi foderati di lino (la pàta, ossia il telo di lino entro il quale è raccolta la pasta fresca per lo spurgo). Poggiati su stuoini gli stampi, si attende che il formaggio sia asciutto per poi strofinarlo con sale e lasciar maturare tutto per trenta giorni. Il cacio è di color avorio paglierino, con sfumature di un lieve colore rosato.

Si potrebbero citare diverse altre fonti sulla lavorazione del cacio lombardo, dall’agronomo romano Marco Terenzio Varrone (De Rustica, 37 a.C.), che illustra i principali tipi di formaggi consumati nel II secolo a.C. (vaccini, caprini e ovini freschi e stagionati), documentando anche come il gusto dell’epoca fosse rivolto ai formaggi ottenuti con il caglio di lepre o capretto, sino allo scrittore romano di agricoltura Lucio Columella, che nel suo De re rustica (I sec. d.C.) illustra le tecniche di trasformazione casearia e l’uso dei coagulanti vegetali. In seguito diversi altri autori si sono occupati dell’argomento, sia nel periodo medioevale, che nella società moderna.

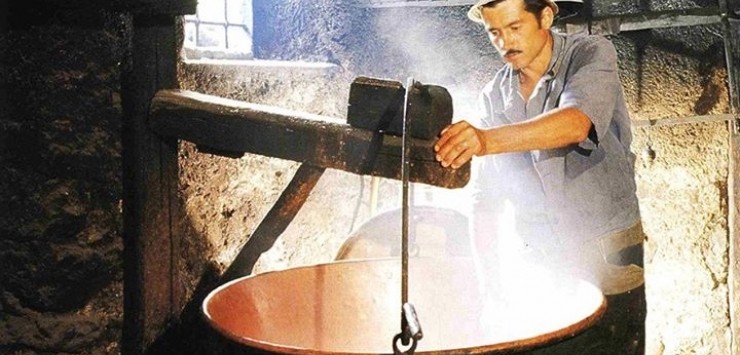

Mi preme qui sottolineare la probabile continuità storica tra lo stracchino di oggi, il caseus e il cacio orobico di ieri, veri e propri beni culturali, riconoscendo all’antica civiltà di matrice celtica degli Orobi il grande merito di aver dato origine a un processo di colonizzazione sapiente delle vallate a Nord di Bergamo, nella fascia prealpina tra Brescia e Lecco; una colonizzazione che ha alle spalle duemilacinquecento anni di storia, portatrice di identità e produzioni agroalimentari ben definite e circoscritte entro chiari territori. Quei primi insediamenti umani, attraverso la pratica pastorale e zoo-casearia, l’attività agricola e di “bonifica” di ampi territori montani, hanno reso possibile e trasmesso la vita e il lavoro in montagna, che continua ancora oggi. Nella produzione dello “stracchino all’antica” (oggi Presidio Slow Food), ad esempio, si rinnovano antiche conoscenze, abilità artigianali non comuni dei casari di montagna, pratiche e comportamenti in grado di rinnovare ogni giorno quel “miracolo” esperienziale che, millenni or sono, aveva casualmente trasformato il latte in una soffice e gradevole pasta casearia, dalla quale sono scaturiti poi un’infinità di formaggi (a pasta cruda e a pasta cotta, teneri e duri, freschi e stagionati, dalle molteplici forme quadrate, e rotonde, cilindriche e piramidali,…).

E se quassù, nelle Orobie, quell’antico “miracolo” si rinnova ancora oggi, tutti i giorni, attraverso il lavoro di centinaia di casari, dentro le piccole casère gestite dalle famiglie rurali, ciò è dovuto al viscerale radicamento dei gruppi sociali nelle rispettive contrade, veri e propri forzieri e contenitori di affetti, memoria, lavoro e storia. Le nove D.O.P., infatti, nella geografia casearia del territorio, quindi nei rispettivi ambiti socio-economici, rappresentano la punta emergente di un grande iceberg assai più esteso, costituito da migliaia di micro aziende, silenziose e operose, come altrettanti pezzi di un immenso puzzle che, insieme, formano un disegno colorato e particolareggiato della vita e del lavoro in montagna, definiscono le pratiche di trasformazione del latte, diffondono nuovi sapori e promuovono attività rurali assai preziose e irrinunciabili. La storia continua…

(FOTO BY PEPI MERISIO)